Backend-Einträge

Hier eine chronologische Übersicht der Beiträge:

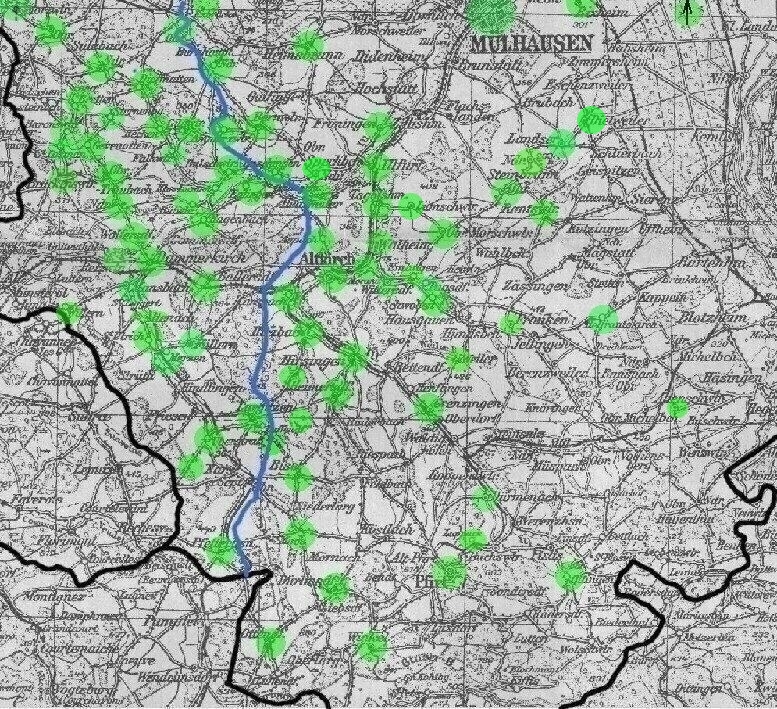

- Die burgundische Pforte und der Marsch des LJR 81 nach Altkirch, 1914

- Der Isteiner Klotz - Feste Istein

- Wie es begann: Sundgau, August 1914

- Die ersten Artillerieschüsse im ersten Weltkrieg: Altkirch, 7. August 1914

- Grenzschutz - Das Infanterie Regiment 142 bei Niedersulzbach (Soppe le Bas), 5. - 8. August 1914

- Hauptmann Walter Ziemssen und die Einnahme von Rixheim, 9. August 1914

- Die erste Schlacht bei Mülhausen, 9. und 10. August 1914

- Die erste Schlacht bei Mülhausen - aus einem Kriegstagebuch, 9. und 10. August 1914

Wie war es damals, wie ist es heute? Die Vergangenheit in Bildern, hier für einzelne Orte.

Diese Seite wird laufend ergänzt. Alle schon eingearbeiteten Orte finden Sie hier: Damals und Heute - Ortsverzeichnis

L'Entonnoir de mine - Traduction de J. Hueber, Ammertzwiller. Un grand merci à lui !!

A l’époque, la ligne de front courrait le long de l’actuelle D 103 jusqu’à l’orée ouest du village. L'ouvrage avancé Sautter (du nom d’un officier grièvement bléssé» s’ infiltrait jusqu’à environ 60m avant les premières lignes françaises. Les Allemands y creusèrent une galerie de mine en direction de la position française et en bourrairent sa chambre de plusieurs quintaux d’explosifs.

Le 11 juillet 1915 cette chambre minée fut mise à feu, suivi d’un assaut instantané. Cette explosion creusa un cratère d’environ 50m. De diamètre et d’une profondeur de16m. Ce n’est qu’au petit matin que l’on dut constater que cet entonnoir ne se situait pas « DANS » la position française mais à 20m. en-deçà.

Aujourd’hui, cet entonnoir rempli d’eau agrémente une propriété privée, la route qui la longe se nomme « rue du 11 Juillet », et une stèle, en l’objet d’une mine à ailettes, garde l’entée à ce petit étang.

Il existe des notes manuscrites concernant cette entreprise avortée, que nous allons détailler ci-après.

Tout d’abord le rapport du lieutenant Killian, commandant la 312ème compagnie de « Minenwerfer » ( arme nouvelle ,mortier lourd permettant un tir elliptique). Extraits de son ouvrage « Totentanz aùf dem Hartmannsweiler Kopf » (« Danse macabre sur le Veil Armand »):

« …Il existe un projet près d’Ammertzwiller .En fait, le français s’est très rapproché, gagnant du terrain en sortant de la forêt de Gildwiller, direction Ammertzwiller, et construit en face de nos positions de solides et désagréables postes avancés. Il existe une velléité de supprimer ces solides postes avancés bordant la bifurcation Burnhaupt le Bas – Ammertzwiller – Gildwiller car on pense qu’il s’agit de l’ouvrage isolé d’une tête de pont .Je n’ai jamais compris qu’on ait pu porter crédit à une telle supposition.

« L’auteur de la magouille du plan conduisant à cette entreprise fatale près d’Ammertzwiller ne m’est pas connu.

« Un très important blockhaus bétonné en face de nos lignes doit être détruit. La mise en œuvre de cette opération est confiée au « Rekrutendepot » (dépôt de conscrits) à Mulhouse, sous le commandement du capitaine Hegelmeier. Le capitaine de génie Stauffenberg est chargé, en partant de la toute première tranchée de nos lignes , face à Ammertzwiller, de creuser une galerie de mine jusque sous la première position française abritant le retranchement bétonné, et faire sauter ce bidule à une heure définie. Suite à quoi, les jeunes conscrits du Rekrutendepot doivent lancer un assaut. Si l’attaque est couronnée de succès, les premières tranchées et ouvrages fortifiés français devront intégrer nos lignes afin d‘avoir la prédominance du contrôle de la forêt de Gildwiller.

Nous établissons notre position de mortiers sur le terrain accidenté. Au cours des jours suivants, les deux affûts leur étant destinés sont construits. Le 10.7.1915 les deux M.M.W. (mortiers moyens) sont amenés à poste et apprêtés à faire feu.

« Depuis longtemps déjà les sapeurs de Stauffenberg ont commencé avec beaucoup de peine, et de manière aussi silencieuse que possible, à creuser une profonde galerie de mine en direction de la casemate principale française. L’extrémité de la sape cependant n’avait pas encore atteint les soubassements de la toute première ligne française, d’après les calculs de Stauffenberg. La 51ème brigade, impatiente, fait pression pour une exécution immédiate de l’opération et décide aussitôt que l’attaque sera déclenchée le 11.7.

« A plusieurs reprises je m’entretiens avec le capitaine Stauffenberg ; nous sommes conscients tous les deux que la date d’exécution est prématurée, compte tenu que le creusage de la mine n’a pas encore atteint la profondeur voulue. D’après ses calculs, l’entonnoir estimé produit par l’explosion ne fera qu’ébranler légèrement la toute première tranchée française comprenant le bunker en béton et les chicanes, mais ne fera pas sauter l’ensemble de la structure. Stauffenberg transmet cela avec une insistante mise en garde à la brigade, mais ces Messieurs « là haut » ne peuvent ostensiblement pas attendre.

« L’objection du capitaine Stauffenberg est ignorée et l’ordre de chargement du fourneau est donné, car on veut procéder au tir en profitant du crépuscule, à 21heures. Le début des tirs d’artillerie ainsi que des mortiers est fixé de ce fait à 19h30 du soir, le jour de l’assaut.

«La section d’assaut est amenée à l’avant. Les jeunes recrues se tiennent partiellement dans le village d’Ammertzwiller, mais aussi déjà en partie dans la position de réserve (en deuxième ligne) située environ à 60 mètres en arrière de la première ligne. Ce n’est qu’au dernier moment que les sections d’assaut seront amenées en première ligne pour passer immédiatement à l’attaque, après bombardements et mise à feu de la sape minée.

« Mon poste d’observation est situé en toute première ligne, directement en face des fortifications ennemies. J’ai placé là un aspirant-officier très efficace accompagné d’un téléphoniste. En cas nécessité, je peux aussi personnellement observer la pertinence de nos tirs depuis la position d’un de nos mortiers. Il est évident que nous attendons avec grande impatience et une extrême curiosité le grand évènement, en l’espèce, l’explosion de la sape minée. Le soir précédent le jour de l’attaque, je procède brièvement à un réglage de tir des mortiers, puis règne le silence.

Le jour de l’attaque :

« En fin d’après-midi je me rends encore rapidement à mon poste d’observation. Tout semble parfaitement en ordre. Puis je me glisse le long de la tranchée afin de mémoriser encore une fois nos différents objectifs vus sous d’autres angles. De retour à mon poste, qui se trouve en légère surélévation. Une terrible surprise : le jeune aspirant-officier git, mort, dans un coin, replié sur lui-même, aspergé de sang – balle à la tête. Il a du être imprudent.

« Je reste donc personnellement en observation et ouvre le feu à 19h30 avec mes deux mortiers. A partir de 19h50 intensification des tirs communément avec toute l’artillerie. Des batteries françaises postées près de Dannemarie répondent intensément. Tout se déroule conformément à nos plans. Le feu se déplace comme prévu le long des premières positions jusqu’à ce que l’attaque soit étendue en profondeur.

« Ma ligne téléphonique est détruite, c’est pourquoi je retourne rapidement rejoindre la position de mes deux mortiers afin de pouvoir diriger les tirs de cet endroit. Un boyau mène au travers de la position de réserve dans laquelle se pressent, en attente, les hommes notre formation d’assaut. Je viens de passer l’entrée débouchant dans la deuxième ligne. Je suis pris d’un recul d’effroi à la vision d’un chaos de corps humains en lambeaux éparpillés alentour.

« Un impact direct, probablement dû à un tir trop court de la part de nos propres mortiers de 21cm, à l’origine de cet atroce désastre. Les jeunes recrues se tiennent dans les tranchées contemplant avec des mines hagardes les dépouilles de leurs camarades. Immédiatement j’ordonne aux sous-officiers de recouvrir les corps et renvoie les jeunes soldats dans les galeries et abris.

« Sain et sauf, j’atteins le poste d’observation près de la position des mortiers, et colle mes yeux au périscope. Nous savons bien entendu qu’à 21heures précises, à la lueur du crépuscule, le fourneau de la mine, soit plusieurs quintaux de dynamite, doit être mis à feu. Qui ne serait pas curieux ! Tout juste avant 21heures le dernier coup de feu retentit. Ensuite il m’est impossibles de retenir mes hommes, ils se précipitent vers les remblais de terre au dessus de notre position de MMW et scrutent l’autre coté. A la seconde près, dans un fracas monstrueux propageant une détonation sourde suivie d’un gigantesque séisme, une explosion cataclysmique soulève la surface du sol de nos positions. Une masse géante haute de 60 à 100 mètres tournoie dans l’air et retombe en une pluie de mottes de terre, blocs de ciment et pierres. La poussière épaisse se dissipe. Nous voyons nettement que la première ligne française est partiellement arrachée, partiellement enfouie, la longue casemate en béton penche sur le coté. Aussi notre première tranchée est partiellement enfouie sous les retombées des débris, sans pour autant provoquer une situation désastreuse. Je donne immédiatement l’ordre d’allonger le tir sur l’orée de la forêt de Gidlwiller de façon à venir en soutien aux tirs de barrage de notre artillerie.

« L’assaut est déclenché. La première vague délaisse les tranchées et se fraye un chemin au travers des cratères jusqu’aux premières positions françaises. Les français semblent avoir été pris au dépourvu. A la pâle lumière des rayons de lune, nos hommes s’emparent de la totalité des systèmes de tranchées françaises sur une longueur de 400mètres et s’enfoncent loin devant.

Entretemps, nos sapeurs travaillent au creusement d’un boyau qui doit relier nos avant postes à l’entonnoir de l’explosion. La lèvre supérieure de l’entonnoir est préparée pour servir de défense à une contre- offensive.

« Jusque là, l’attaque s’est déroulée comme prévue. Viennent les mauvaises nouvelles : seule la 1ère compagnie du Rekrutendépot a atteint son objectif, la 2ème et 3ème compagnie rencontrent des difficultés. La 4ème compagnie est rapidement appelée en renfort aux positions avancées mais est prise, sur son flanc, sous un feu nourri de mitrailleuses au départ du Lerchenberg et subit de lourdes pertes. Les avantages de cette attaque nocturne se réduisent comme peau de chagrin. Le Français s’est rendu compte de l’enjeu et se défend avec acharnement. Il essai avec vigueur de regagner ses première et deuxième lignes perdues en contre-attaquant. Nos jeunes recrues ont pénétrés trop profondément les lignes françaises et d’une manière trop dispersée, les flancs sont dégarnis. Ils sont trop inexpérimentés. Maintenant ils sont pris en tenaille. Il y a de lourdes pertes. Le lieutenant Bader originaire de Fribourg, un sympathique et très estimé camarade, s’écroule, mortellement blessé ; et il n’est pas le seul. Beaucoup sont tombés au feu durant cette nuit.

« On s’est trompé, l’objectif de notre attaque n’est pas celui d’une position française fortifiée presqu’isolée, mais cette position n’est que le fer de lance d’un système articulé de tranchées fermement établies.

« A minuit, l’artillerie française intensifie d’une façon anormale ses tirs. L’ennemi a rapatrié de nouvelles batteries, la situation à l’avant devient dangereuse, les pertes deviennent de plus en plus sérieuses. De mauvaise grâce, le commandant du secteur décide d’évacuer les positions françaises, après avoir rapatrié les blessés et les morts, non sans avoir fait sauter tous les abris,

« En plein mouvement de retraite qui se déroule dans une certaine cohue au travers des tranchées, une contre offensive française est déclenchée. Elle est si soudaine que nos positions sont culbutées et nous perdons par-dessus le marché le gigantesque entonnoir.

« C’est ainsi que se termine cette opération couronnée par un douloureux échec. Chaque homme se demande, plein de dépit : était-ce bien utile ? D’ âpres invectives fusent.

« Le 12-7 pas un coup de feu. Un total épuisement et un grand silence.

« Suite à cette lamentable entreprise, un de nos mortiers est gardé à poste à Ammertzwiller en prévision d'une attaque.

Avec l’autre, nous accomplissons des interventions. Il y a un grand nombre d’opérations dans le secteur de la ligne de front à dédier à la 7è division d’infanterie territoriale, à savoir près du Pont d’Aspach, la hauteur mal famée 322 de la route qui mène de la vallée de Masevaux à Cernay, Les bombardements sont effectués chaque fois contre de gênantes fortifications en rase campagne. Un point d’appui près de Balschwiller est détruit. Également près d’Ammertzwiller il y a des tirs quotidiens, nous y rencontrons de grosses difficultés car nos positions sont noyées par l’eau sortant de terre. »

Voilà le rapport du lieutenant Killian. Concernant le nombre de tués, il ne mentionne aucun chiffre précis, il rapporte seulement « beaucoup »

Dans l’histoire du régiment d’infanterie territoriale 123, nous pouvons lire que, sur ordre de son Exellence von Wechter, commandant la 7ème division d’infanterie territoriale, le bataillon Hegelmaier a été déplacé du « Feldrekrutendepot » (dépôt des conscrits) à Mulhouse, et mis à la disposition de la 51ème brigade d’infanterie territoriale en vue d’une opération. L’état major de cette brigade décida en fin de compte d’impliquer ce bataillon de jeunes recrues dans cette attaque. Même l’auteur de cette histoire du régiment fait part, dans son ouvrage, de son trouble quant à la pertinence de cette entreprise.

A part cela, il est évoqué ici que l’idée d’utiliser ce boyau, destiné originellement à l’écoute, comme vecteur d’attaque en l’espèce d’une galerie de mine devant être prolongée jusque sous l’ouvrage ennemi et d’en faire sauter le fourneau à l’explosif, émane d’un capitaine de sapeurs Stauffert. Apparait là le nom de « Stauffert », chez Killian il est fait mention d’un « Stauffenberg » Inexactitude ? confusion ? Il semble bien qu’il s’agisse du même capitaine.

Venons- en au rapport extrait de l’histoire du régiment du L.I.R. 123 (123ème régiment d’infanterie territoriale) :

…Dans l’optique de l’attaque, depuis quelques semaines déjà, des éléments du Génie badois étaient actifs derrière la position avancée Sautter pour l’aménagement de positions solidement enterrées, destinées à une pièce lourde et une autre moyenne de mortiers, à deux mortiers de terre, ainsi qu’un emplacement enterré destiné à un lanceur de mines moyen dans la position des Grenadiers . De plus, la brigade avait fait creuser par des objecteurs de conscience incorporés, un boyau de 600 mètre de long menant depuis le milieu de la position de la Compagnie Lerchenberg jusqu’au boyau reliant Bernwiller à Burnhaupt le Bas.

A 7h30 précises du soir, l’artillerie et les mortiers allemands sous le commandement du capitaine von Röneck ouvrirent le feu. Le puissant écho renvoyait au travers de la forêt de Gildwiller le vacarme des explosions dans les tranchées ennemies des mines envoyées par les mortiers lourds et moyens ainsi que les grenades des mortiers de 21cm. L’ennemi essaya de répondre tout d’abord timidement. C’est à ce moment, circonstance épouvantable, qu’un tir trop court de grenade de 21cm atteignit l’église d’Ammertzwiller et, en moins de temps qu’il ne faut pour le dire, une deuxième grenade explosa au milieu de la colonne d’assaut de la 3ème Rekrutenkompanie en tuant près de 12 hommes et blessant 60 autres. Une malencontreuse circonstance pour l’opération que ce tir trop serré, qui d’après les données des artilleurs, pouvait être la cause d’un défaut d’assemblage ou d’un non respect du poids nominal de la grenade.

À 9h05 du soir, il est procédé à la mise à feu du fourneau bourré de plusieurs quintaux d’explosifs dont l’explosion, dans un monstrueux vacarme semblable à celui d’ un tremblement de terre, éjecta sur plusieurs centaines de mètres à la ronde des mottes de terre et de cailloux. Immédiatement après l’explosion, les compagnies du Rekrutenbatallion sous les ordres du capitaine Hegelmaier passent à l’attaque de la position ennemie, baïonnette au canon, sur trois colonnes guidées par les patrouilles du L.I.R. Le capitaine Lemppenau réussit avec la première compagnie de recrues à prendre la tranchée ennemie située au nord du croisement de routes, à faire des prisonniers et à atteindre son objectif. Beaucoup plus lentement la 3ème compagnie de recrues avance ainsi que la 2ème qui lui sera adjointe en renfort ; en face d’eux, la garnison, qui n’avait pas souffert du feu de notre artillerie, se défend par un feu nourri. Finalement eux aussi parviennent au succès en sortant du nouvel entonnoir, baïonnette au canon, pour enlever la tranchée.

Mais les nouvelles concernant l’aile gauche prennent une tournure inquiétante, la 4ème compagnie de recrues, avant qu’elle n’ait réussi à franchir le réseau de barbelés, essuya un tir très nourri de mitrailleuses en provenance du flanc gauche et subit de lourdes pertes. Elle essaie par tous les moyens de se rapprocher de l’obstacle ennemi, mais en vain. Apparemment l’ennemi a découvert nos boyaux pourtant soigneusement camouflés.

Comme à cet endroit l’assaut nocturne piétine, le commandant Gutermann en sa qualité de commandant de secteur, envoie le lieutenant Kemmler à la tête du 4ème bataillon du 123ème régiment d’infanterie territoriale en renfort. Mais, le temps d’arriver sur les lieux, il est trop tard. La résistance des tirs de mitrailleuses ennemies sur l’aile gauche et sur le flanc n’était plus à enrayer. L’hypothèse du commandement selon laquelle la position française n’avait aucun lien avec les tranchées ennemies au nord-ouest de Balschwiller, s’avérait être une erreur.

Entretemps, les colonnes d’assaut du Rekrutenbataillon qui avaient atteint leur objectif en ayant enlevé la première tranchée, s’empara de la deuxième tranchée ennemie sur une longueur de 400 mètres au sud du croisement routier, et s’activaient frénétiquement à l’élaboration d’une nouvelle ligne de défense dans les boyaux pris à l’ennemi, ainsi que de travaux d’obturation sur l’avant et les cotés. Ces travaux furent sécurisés par deux mitrailleuses.

En même temps, le capitaine Stauffenberg essaya avec l’aide d’hommes du Génie et des équipes du 12/L 123 de creuser une tranchée reliant la position avancée Sautter à l’entonnoir et aux tranchées françaises gagnées. Mais la terre était dure comme fer et les travaux avançaient lentement.

Mais entretemps, - il était minuit – les Français avaient en toute hâte amené des renforts en batteries d’artillerie. Commença alors un terrible bombardement tous azimuts, bien ciblé sur les tranchées perdues, avec un potentiel d’alimentation en munitions dont seul l’ennemi pouvait disposer en ces jours. Il ne pouvait plus être question de consolidation des positions. L’intensité des tirs était trop forte et les pertes trop grandes.

Et puis, l’adversaire se prépara à la contre-attaque, en utilisant magistralement son avantage d’attaque par les flancs. Il n’était pas question d’atténuer le feu roulant des tirs de l’artillerie ennemie avec la nôtre, ne fût-ce que par le fait que notre réserve en munitions était limitée. Vint le jour ; garder la position devint impossible, au vu de l’évolution des évènements, principalement en raison du terrain défavorable, sans sacrifier toute la troupe. Le général de division Trützschler von Falkenstein décida d’évacuer la tranchée en ramenant les morts et les blessés, et après destruction des installations. La retraite nocturne sous le feu ennemi prit une tournure particulièrement périlleuse. Les formations des compagnies de recrues qui ne se connaissaient pas sur le terrain se disloquaient, engendrant une certaine pagaille. Et le plus grave dans cette situation se trouvait dans le fait que les Français lançaient leur contre-offensive. C’est ainsi que, malgré la résistance héroïque opposée par des groupes isolés, dans la pagaille du combat nocturne, l’entonnoir de mine fut perdu. L’adversaire saisit avec une grande assurance son avantage et s’y établit fermement.

C’est ainsi que s’acheva avec un revers, un assaut présentant des débuts prometteurs, il aurait pu être évité. Après que le jour se fut levé sur le champ de bataille rouge de sang, il s’avéra que les hommes du Génie s’étaient totalement trompés dans la position de l’emplacement de leur fourneau de mine. Au lieu d’avoir détruit la position ennemie au niveau du croisement de routes, l’entonnoir d’environ 12 mètres de diamètre se situait à 20 mètres environ en avant des positions françaises, et non à l’intérieur ; au lieu de porter préjudice à l’ennemi, on lui offrit un moyen de renforcer sa défense. Compte tenu de son emplacement à l’extérieur de la tranchée ennemie, il devenait un bastion tenant lieu de verrou difficile à atteindre par notre artillerie.

Les pertes au cours de cette attaque nocturne furent lourdes : plus de 25 morts, parmi lesquelles l’observateur d’artillerie le lieutenant Bader du F.A.R. N° 1 (régiment territorial d’artillerie) et plus de 150 blessés furent dénombrés, en majorité dans les rangs du bataillon de recrues. Sont encore à ajouter plusieurs disparus. Que représentent en regard de cela, les huit français faits prisonnier, le mortier pris à l’ennemi et le reste de l’engin enlevé ? Le nombre des victimes ne pouvaient en aucune façon justifier le bilan de l’opération.

Le secteur d’Ammertzwiller avait à souffrir profondément sous les tirs constants ennemis, essentiellement autour du village et sur le Lerchenberg. Des boyaux et des tranchées étaient bombardés, les réseaux de barbelés fortement endommagés, des souterrains détruits. Le capitaine Falke réussit en toute dernière extrémité à s’échapper de son poste de commandement qui fut taillé en pièces par des grenades ennemies. La situation était devenue bien plus grave qu’avant.

Du fait que l’ennemi s’était fortement retranché dans l’entonnoir, il devint impératif de creuser, coté nord de l’entonnoir, une tranchée de flanc. L’opération fut achevée en une nuit, la tranchée fut baptisée « Feste Otto ».

Plus tard, la I./L.123 creusa derrière la dénommée Strasenbarrikade Ammerzweiler ( barricade routière d’Ammertzwiller ), une deuxième ligne de défense qui lissait la forme anguleuse en une courbe aplanie, de façon à pouvoir disposer de trois lignes de défense progressives à l’endroit menacé, et déplaça la position à l’ouest d’Ammertzwiller, en bordure du lieu dénommé « Finkengraben » et plus tard « Kohlergraben » en souvenir des adjudants-chefs Finkh et Kohler, de façon à devenir effectivement la deuxième ligne.

De leur coté, les soldats du Génie commencèrent le creusement de trois galeries de mines dans l’intention de contrecarrer les velléités de l’adversaire à saper, ce à quoi l’invitait, bien sûr, l’entonnoir qu’il avait conquis ! Mais également l’ennemi creusait énergiquement dans ses lignes.

Des deux cotés, on s’évertua à entraver l’avancement des travaux par des échanges de tirs. Les mortiers lourds et moyens restèrent presque continuellement en action. Ainsi débutaient les durs combats quotidiens aux mortiers.

A partir de ce moment, Ammertzwiller devint le chaudron de la sorcière (Hexenkessel) duquel s'échappaient des bouillonnements et chuintements continuels.

Le régiment essaya certes de déloger l’adversaire de ses positions et fit bombarder intensément le 28.7, sous les ordres du fougueux et expérimenté lieutenant Killian, à l’aide de mortiers moyens, la position avancée ennemie à Balschwiller, mais le Français ne se laissa pas désarçonner et « nous rendit quotidiennement la monnaie de sa pièce à Ammertzwiller. » Il dégagea sa tranchée détruite et renforça particulièrement ses positions le long du canal en face d’Enschingen au niveau des écluses 26 et 27.

Sans doute à titre de représailles à l’explosion du fourneau de mine, le Français prépara-t-il une attaque qui eut lieu le 15 août dans la descente de Spechbach, au nord d’Ammertzwiller.

Un autre rapport, rendu public par Louis Vogt le 21.04.1978, se réfère d’une part à l’ouvrage de Killian, d’autre part à un témoignage d’un témoin oculaire non identifié. Il écrit :

« Coté français, nous sommes en mesure d’opposer à ce rapport allemand la déposition d’un témoin oculaire français qui corrobore en tous points, comme le lecteur peut facilement le constater, les différentes phases évoquées : « En juillet 1915 la 18ème compagnie d’Infanterie Régionale 235 de Belfort occupa la ligne de front près du croisement des routes Balschwiller, Pont d’Aspach, Gildwiller, Ammertzwiller. Les éléments de L.I.R. 123 wurtembergeoise empêchèrent l’accès à cette dernière localité…

Le 11 juillet vers neuf heures du soir, une fantastique explosion de deux charges ébranla tout le secteur et creusa entre les lignes un entonnoir de plus de 40 mètres de diamètre.

Immédiatement, suivit l’attaque allemande au travers d’un nuage de tonnes de terre projetées en l’air par la déflagration.

Lorsque, vers 3 heures du matin, l’artillerie française reçut l’ordre d’intervention, du quartier général, alors stationné à Lachapelle, toutes les positions, y compris le fameux entonnoir, furent reprises et réoccupées. »

Vogt mentionne encore que, d’après un témoin oculaire d’Ammertzwiller, pas moins de deux tonnes de dynamite furent mises à feu.

________________________

Nous avons eu le plaisir de faire la connaissance de l’ancien maire d’Ammertzwiller. Son père était témoin oculaire des évènements d’alors et en a transmis à son fils leur nature. Aussi a-t-il rassemblé une collection impressionnante de matériel de guerre qui fut complétée par son fils, au cours des années, par de nouvelles trouvailles.

Au cours du très intéressant échange de propos, nous avons pu noter les informations suivantes..."

• Les Français devinrent attentifs au creusement de la galerie de mine par les Allemands suite à des écoutes souterraines. Sois disant, les Français auraient fait exploser la mine.

• Le grand blockhaus français ne fut pas endommagé par l’explosion. Il contenait encore une énorme quantité de munitions.

• L’entonnoir avait un diamètre de près de 50 mètres et une profondeur de 16 mètres.

• Un jar tomba raide mort à Balschwiller suite à l’explosion

• Coté allemand, 200 soldats trouvèrent la mort.

• 50 ans après l’évènement, dans les années 1975 ou1976, deux commandants, l’un français et l’autre allemand, se rencontrèrent au bord de l’entonnoir de mine.

• Alors que l’entonnoir servait de dépôts d’ordures et devait être comblé, l’ancien maire à acheté la parcelle de terre. Il devait, pendant un an, toutes les fin de semaine, s’attacher à l’enlèvement des ordures pour conférer à l’entonnoir de mine sa valeur de monument commémoratif.

• Devant l’entonnoir, il a érigé une petite stèle commémorative faite de matériel de guerre. Elle est composée d’une coupole blindée, surmontée d’une mine à ailette. La coupole blindée provient d’un avant poste (poste d’observation) du secteur Sautter. Quelques impacts y sont visibles.

• Les habitants nomment l’endroit « Mina-Loch »