Beschreibung dieses Frontabschnittes wie er sich 1916 darstellte. Auszüge aus der Regimentsgeschichte des württembergischen Landwehr Infanterie Regiments 126:

(Beitrag auf französisch: Die Front zwischen Altkirch und Niederburnhaupt, Januar 1916 (FR))

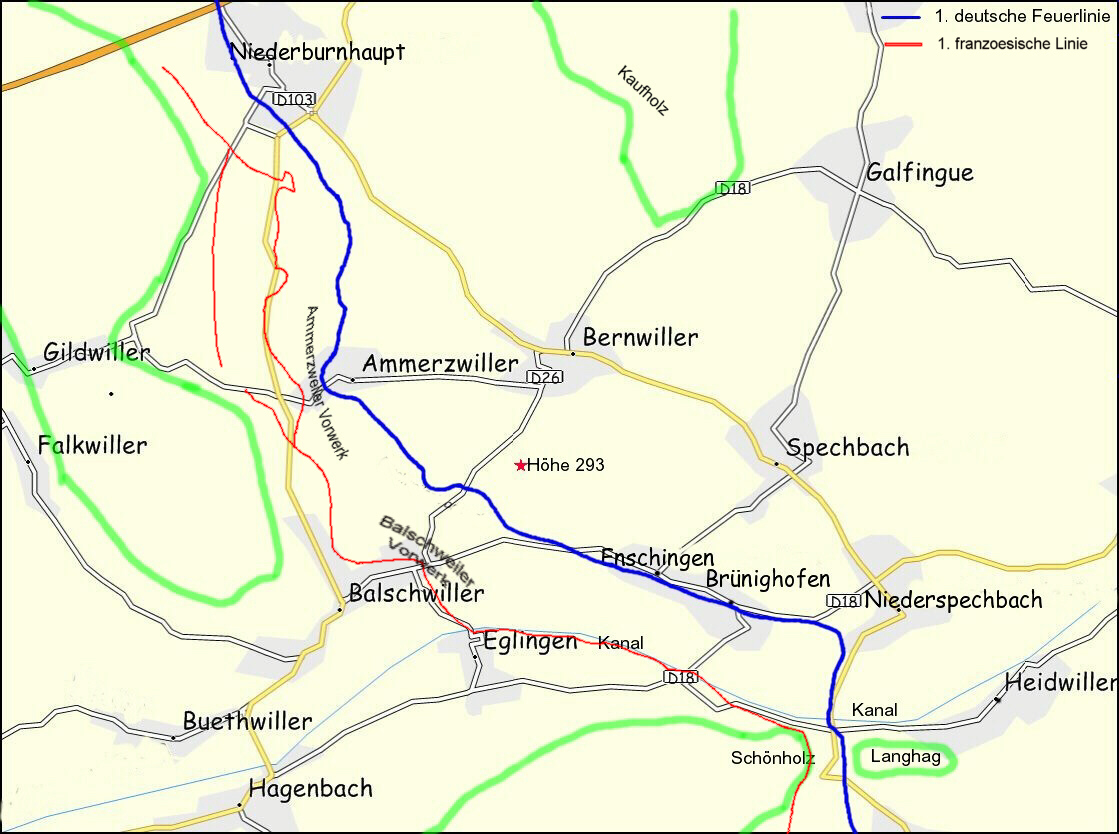

Am 3. Januar 1916 wurde die 52. Landwehr-Infanterie-Brigade in ihren bisherigen Stellungen bei Sennheim abgelöst und einige Kilometer weiter südlich am Rhein-Rhone-Kanal eingesetzt. Das Landwehr-Infanterie-Regiments 126 (L.I.R.126) setzte sich aus 3 Bataillonen und einem MG-Zug zusammen und zählte 69 Offiziere, 258 Unteroffiziere, 2656 Mann und 183 Pferde. Ein Bataillon hielt den Abschnitt von Höhe 293 bis zum Kanal besetzt, ein zweites Bataillon kam in die Stellungen südlich des Kanals bis zum Hasselbächle bei Aspach. Der Bataillons- und der Regimentsstab kamen ins Schloss Heidweile. Das dritte Bataillon war in Ruhe in den Ortsunterkünften in Brunstatt, Didenheim, Hochstatt und Zillisheim untergebracht, war aber auch zugleich die Brigadereserve. Nördlich neben dem L.I.R.126 stand das L.I.R.123, südlich war das L.I.R.121. Der Stab der Brigade bezog in Tagolsheim Quartier.

Die an der Front gelegenen Dörfer Enschingen, Brünighofen, Spechbach und Heidweiler wurden Anfang Januar von ihren letzten Bewohnern geräumt, zum größten Teil war dies schon früher geschehen.

Im Februar mussten auch aus Illfurt, Zillisheim, Tagolsheim, Walheim, Fröningen, Aspach, Altkirch und Galfingen die Bewohner abziehen. Kaum waren die neuen Stellungen bezogen, musste das Regiment der Brigade folgende Meldung machen:

"Die erste Feuerlinie ist teilweise noch nicht vollständig ausgebaut. An manchen Stellen ist sie zwar fertig, aber zu schwach und zu hoch angelegt. Schützenauftritte fehlen vielfach. Die zweite Feuerlinie ist an manchen Stellen noch gar nicht vorhanden, andernorts mangels jeder Beschalung wieder eingerutscht. An zahlreichen Punkten ist sie versumpft. Die Verbindungsgräben und Annäherungswege stehen meist unter Wasser und sind zerfallen. Die Zahl der Unterstände genügen nicht annähernd; die vorhandenen sind schlecht gebaut und daher vielfach wieder eingestürzt. Das Drahthindernis ist an den meisten Stellen zu schmal.".

Nun hieß es für das Regiment wieder tüchtig arbeiten und bauen. Diese anstrengende Arbeit währte Tag und Nacht bis Mitte Februar. Aber auch drüben bei den Franzosen wurde kräftig geschanzt und wenig geschossen. Die Verluste betrugen bis zum 20. Februar nur 22 Mann, davon 8 Mann durch eine einzige Granate.

Mit der 52. Ldw. Inf. Brig. kam auch das L.I.R.121 Anfang Januar 1916 in den Sundgau. Das 1. Bataillon besetzte die Stellungen vor Aspach, das 2. Bat. westlich Carspach. Das 3. Bat. kam als Divisionsreserve in die noch bewohnten Ortschaften Tagsdorf, Emlingen, Wittersdorf, Obermorschweiler und Lümschweiler hinter die Front. Der Regimentsstab wurde in Altkirch einquartiert.

Die Frontzone war von der Bevölkerung noch nicht geräumt, selbst Aspach und Carspach, die doch nur 200 Meter hinter der Feuerlinie lagen, waren zum Teil noch bewohnt; beschädigte Gebäude waren selten. Die Angaben zum Zeitpunkt der Evakuierungen variieren je nach Quelle.

Der Gegner lag am Ostrand der Wälder des Lerchen- und Bannholzes, des „Stöckete“ mit Parzelle 1, des „Elsberg“-, „Dockenberg-“ und „Glückerwaldes“ und verbarg zugleich seine vorderste Feuerlinie. Während unsere Front nur am äußersten rechten Flügel bei der Littekapelle ein kleines Gehölz aufwies, das halb uns, halb dem rechten Nachbarn L.I.R.126 zugehörte, und südwestlich davon das winzige „Viereckwäldchen“ mit seinen 12 Bäumen und 20 Sträuchern. Unsere Linie war frei durchs Gelände gezogen, am rechten Flügel in halber Westhanghöhe des „Lerchenbergs“ (348 Meter), sonst auf den Kämmen leichter Bodenwellen. Ein 400 bis 1000 Meter breiter Streifen Land mit unterschiedlichen Niederungen und Senken schied die Parteien.

Jedes Bat. hatte 2,5 km Front zu übernehmen, die nicht als durchlaufende Stellung behandelt war, sondern durch ein gutes Dutzend locker aneinander gereihter Stützpunkte, jeder für eine halbe Kompanie, gesichert wurde. Drahtverhau, Unterkunft und einige minierte Stollen von mittlerer Widerstandsfähigkeit waren vorhanden. Dass alles vor Nässe triefte, lag am winterlichen Tau- und Regenwetter und der geringen Tiefe der wasserführenden Schichten unter Erde. Wir waren noch nicht warm geworden, als alles über Nacht ein anderes Gesicht bekam. Die Division verlangte schusssichere Unterkunft für mehrere tausend Mann in den Gräben, und zwar binnen weniger Wochen. Stollenanlagen mussten hingezaubert werden, und damals entstanden im Zusammenwirken mit der 2. Landwehr Pionier Kompanie 13 das „Galeriewerk“ und andere bedeutende Deckungszentren. Tag und Nacht waren die Spaten bei Drei- und Vierschichtenarbeit in Bewegung.

Am kräftigsten schnitten die neuen Weisungen dem 3. Bat., der Reserve ins Fleisch, den hinter der Front musste noch viel mehr geschehen. Die Ortskommandanten hatten ihre Dörfer von heute auf morgen zur Unterbringung von ungezählten Mannschaften und vielen hundert Pferden zurechtzuzimmern. Die Artillerie hatte im Gelände westlich Tagolsheim-Wittersdorf neue Batteriestellungen mit gedeckten Mannschaftsräumen und schusssicheren Munitionslagern zu bauen. Der Auftraggeber hatte anfänglich 200 Mann pro Kompanie und 8 Stunden Tagesarbeit gefordert, dazu 2-3 Stunden für An- und Rückmarsch in strömendem Regen, den es goss unablässig. Da dies nicht durchzuhalten war vereinbarte man Akkordarbeit und damit war beiden Teilen geholfen. Die beiden übrigen Tage war zu exerzieren, zu üben, schulmäßig zu schießen, zu turnen, zu unterrichten, Gasschutz zu proben, Waffenrevision und Appell zu halten, während die Tambours und Hornisten in abgelegenen Wäldchen ihre Instrumente vornahmen. So sah die „Ruhe“ in der Ortsunterkunft für das Reservebataillon aus.

Kommen wir nun zum rechten Abschnitt zwischen Rhein-Rhone Kanal und Niederburnhaupt, wo das L.I.R.123 seit März 1915 in Stellung lag. Hier im Flachland gab es fast keinen gedeckten Anmarsch zu den ersten Linien, denn weithin lagen flache Kornäcker, von Bäumen dünnbesäte Wiesen, leichtes Buschwerk, sanfte Bachmulden dem Auge des Feindes offen da. Nur die reichen Bauerndörfer, von einem Kranz von fruchtbaren Obstgärten malerisch umgeben, Niederburnhaupt am rechten, Enschingen, Brünighofen, Ober- und Niederspechbach am linken Flügel, Ammerzweiler und Bernweiler in der Mitte, gewährten mit ihrer geschlossenen Bauart einige Deckung gegen Sicht. 3-4 Kilometer hinter dem rechten Flügel und in der Mitte erstreckte sich das Waldgebiet des Kauf- und Spechbacher Holzes, das der deutschen Artillerie einigen Schutz geboten hat.

Viel besser war der Feind daran. Seine Hauptstellung gegenüber dem rechten Flügel des L.I.R. 123 lag in dem langgestreckten Waldgebiet von Diefmatten und Gildweiler, das auf einem die Umgegend beherrschenden Bergesrücken das Sulzbachtal vom Spechbachtal trennt. Seine Vorposten hatte er bis an die breite Chaussee, die aus dem Largtal von Balschweiler nach Nieder- und Oberburnhaupt führt, vorgeschoben. Balschweiler bildete einen starken Eckpunkt seines Stellungssystems. Von da folgte seine vorderste Linie dem breiten Taleinschnitt der Larg bis 1,5 km westlich Heidweiler. Das stark bewaldete Höhenmassiv südlich der Larg, östlich der Ortschaften Eglingen, Hagenbach und Ballersdorf, gab den Franzosen gegenüber dem linken Flügel des L.I.R. 123 einen starken, natürlichen Schutz. Vor allem hier fanden ihre leichten und schweren Batterien überall günstige Stellungen. Hierher konnten sie auch mit der über Dammerkirch führenden Vollbahn spielend ihre Truppen und den ganzen Nachschub an Munition, Geräte, Verpflegung aus ihrem Bollwerk „Belfort“ befördern.

Diese Lage hatte sich aus dem Bewegungskrieg Anfang September 1914 ergeben. Erst als der Krieg auch im Sundgau zum Stellungskrieg erstarrte, machten sich die Nachteile der deutschen Stellung für die Verteidigung langsam geltend. Die deutsche Linienführung bildete südwestlich Ammerzweiler nahezu einen rechten Winkel. Die Front mit der allgemeinen Nord- Südrichtung bog hier fast nach Osten um. Die Ortschaft Ammerzweiler war so ein vorgeschobener Keil, dessen Spitze in der Straßenkreuzung Niederburnhaupt – Balschweiler und Ammerzweiler – Gildweiler lag. Als solcher musste dieser Frontabschnitt ein ständiger Brennpunkt des Kampfes sein.

Die taktische Aufgabe des L.I.R. 123 war somit an dieser Stelle keine leichte. Es handelte sich im großen ganzen um die Sperrung der von Belfort über Balschweiler gerade nach Mülhausen führenden Chaussee. Schon im Dezember 1914 und Januar 1915 hatten die Franzosen an diesem Stellungskeil angegriffen; am 27. Januar 1915 nicht weniger als sechsmal. Der Ausbau der Stellung war schlecht. Die Lauf- und Schützengräben mangelhaft und teilweise ungeschickt angelegt, die Unterstände an Zahl und Stärke ungenügend, das Drahthindernis fadendünn und schwach. Kein Kompanieabschnitt war mit dem anderen durch Graben verbunden. Wie leicht konnten bei Nacht und Nebel feindliche Abteilungen durch die Lücken stoßen und die deutsche Besatzung in der Flanke und im Rücken bedrohen. Mit aller Energie ging man nun an den Stellungsbau. Am linken Flügel waren die Larg und der Kanal ein treffliches geographisches Hindernis, so dass auch hier die Gräben der beiden Parteien weit voneinander entfernt waren.

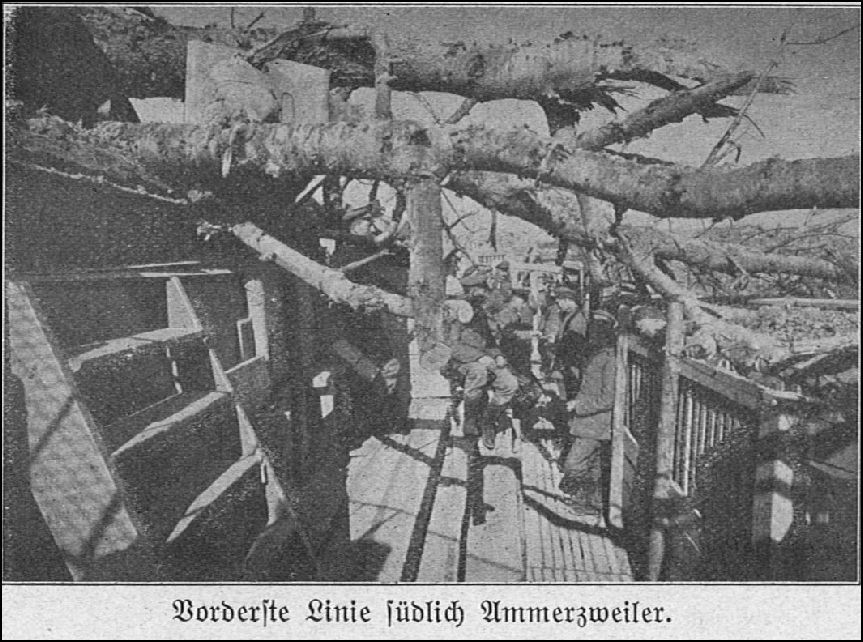

Anders beim mittleren Bataillon in dem Ammerzweiler Abschnitt. Hier lag man sich sehr nahe gegenüber. Hier war keine noch wenig beschädigte Ortschaft, in dessen Häuser man sich behaglich einrichten konnte, wenn man vom Vorpostendienst gekommen war. Hier starrten nur Ruinen und elende Trümmerhaufen den von der Wache kommenden Soldaten an. Hier kämpfte man mit Handgranaten und Minenwerfern, hier vergrub man sich wie ein Maulwurf in den Boden und suchte in Kellern und Unterständen Schutz.

Wie behaglich konnten sich die Kompanien des 2. und 3. Bataillons in Niederburnhaupt und in dem noch bewohnten Enschingen, in Ober- und Niederspechbach einrichten! Dienstzimmer, Küchen, Kantinen, Stallungen für die Pferde waren genügend vorhanden. Kein Wunder, dass die am Sudel so mitgenommenen Mannschaften des 3. Bataillons den Aufenthalt im Niederburnhaupter Abschnitt Frühjahr und Sommer 1915 als die „angenehmste Stellung“ im ganzen Kriege betrachteten. Im Stellungsbau hatten freilich auch das 2. und 3. Bataillon viel zu tun. Auch ihre Linien waren in höchst mangelhaftem Zustand. So führten auch sie kein Schlaraffenleben; was nicht im Vorposten- und Patrouillendienst beschäftigt war, musste Pickel und Spaten, Hammer und Beil ergreifen und nachdrücklich Tag und Nacht arbeiten.

Um die Verteidigung etwas beweglicher und elastischer zu machen, wurde an mehreren Stellen die Linien etwas nach vorne geschoben. So entstand am linken Flügel der Lerchenbergstellung das „Vorwerk Stark“, am rechten Flügel der Ammerzweiler Südstellung das spätere „Vorwerk Sautter“, und am linken Flügel der Balschweiler Stellung das „Vorwerk Kiefer“. Gleichzeitig wurde zwischen Bernweiler und Ammerzweiler ein Laufgraben gebaut. Am 27. und 28. März trat überraschend starker Schneefall, bald darauf Schneeschmelze und nasse Witterung ein. Die Folgen waren katastrophal. Der lößartige Boden der ausgehobenen Gräben gab der Nässe nach, was nicht mit Holz verschalt war, stürzte ein. Die dreiwöchige Arbeit des Regiments war mit einem Schlag zunichte. Zudem trat Grundwasser auf. Die Gräben wurden teils zum See, teils zum zähen Matsch und Brei. Das war der Fluch des Kampfes in der Ebene. Nur mit Aufbietung des letzten Mannes gelang es, der schwierigen Aufgabe, die Gräben wieder gangbar und verteidigungsfähig zu machen, Herr zu werden.

Wie sehr die Truppe unter den Witterungsbedingungen zu leiden hatte, wird an mehreren Stellen der Regimentsgeschichte deutlich: Als die neue Grabenlinie im großen ganzen fertig war, ging ein heftiges Gewitter mit wolkenbruchartigem Regen nieder und füllte Gräben und Unterstände mit Strömen von Wasser. Der weiche Lehmboden, der kein Wasser durchsickern ließ, geriet ins Gleiten und weite Strecken des noch unverschalten Grabens rutschten ein und bildeten einen zähen, dickflüssigen Brei. Alles Pumpen und Wasserschöpfen war vergeblich. An manchen Stellen stieg das Wasser bis zur Brusthöhe.

Der Bataillonskommandeur hatte die Angewohnheit mit seinem Adjutanten eine tägliche Stellungsbesichtigung zu machen. So kamen sie in den neuen Graben, der durch das viele Wasser eingestürzt war. Bald stieg das Wasser bis ans Knie, dann bis zum Bauch und schließlich bis zur Brust. Zuletzt blieb beiden Offizieren nichts übrig, als schwimmend den alten Graben der 1. Kompanie zu erreichen. Es war ein Bild für Götter, als die erstaunten Posten plötzlich ihren Major und Adjutanten daherschwimmen und nachher die langen Reitstiefel ausziehen und vom Wasser leeren sahen.

Es war ein Glück, dass es den Franzosen auch nicht besser ging. So sah man Freund und Feind tage- und nächtelang mühsam Wasser schöpfen und pumpen. Das Largtal vor Enschingen glich einem einzigen See; es hinderte auch den Gegner, irgend etwas an dieser Stelle zu unternehmen.

Wie das 1. Bataillon bei Niederburnhaupt unter dem vielen Wasser zu leiden hatte, soll nicht unerwähnt bleiben. Westlich Niederburnhaupt zogen sich mehrere natürliche Wassergräben in leichten Geländefalten von der feindlichen zur deutschen Stellung. Als nun der Regen einsetzte, kamen die Franzosen auf den teuflischen Gedanken, das Wasser zu stauen und nachts plötzlich gegen die deutschen Gräben, die tiefer als die Sohle dieser Wassergräben waren, strömen zu lassen. Das Bachbett genügte nicht mehr und so drang unaufhaltsam die Wassermasse in die Gräben ein. Wie erstaunt waren die Posten, als in der stürmisch- regnerischen Nacht ihnen das Wasser langsam, aber allmählich bis an die Knie stieg, wie bestürzt waren die von schwerer Grabarbeit im tiefen Unterstand ruhenden Kameraden, als um Mitternacht die Wassermassen die Stufen des Unterstands hinabströmten und ihr Lager zu schwimmen anfing. Weiter und weiter floss das Wasser; höher stieg die Flut. Gräben mussten aufgegeben, Unterstände in Hast geräumt werden. Es gab kein anderes Mittel, als dass jeder, auch der letzte Schreibersmann und Küchenmichel, an die schnell herangeholte Pumpe ging und arbeitete. Soviel auch von der braungelben Flüssigkeit herausgepumpt wurde, es half nicht viel. So liess der Führer des 1./L. 123, der die Arbeiten persönlich leitete, mit seiner ganzen Reservekompanie einen mehrere 100 Meter langen, tiefen Entwässerungsgraben, der von der dritten Feuerlinie südlich der St. Wendelinskapelle bis zum Spechbacher Holz sich hinzog, ausheben und entwässerte so die „ersoffene“ dritte Feuerlinie.

Zum Schluss sei noch angemerkt, dass dieses Regiment nach einem erfolglosen und verlustreichen Erkundungsvorstoß am Ostausgang von Bernweiler beim Landhaus Henner einen Soldatenfriedhof anlegte. Er wurde später nach den Plänen des Unteroffiziers Gänßle, von Beruf Bauwerkmeister, erweitert, mit einem geschmackvollen Gedenkstein versehen und von dem späteren Ordonnanzoffizier beim Regimentsstab, Leutnant Dietterlein, mit Bäumen und Ziersträuchern wirkungsvoll geschmückt. Über 100 Tote des Landw.-Inf.-Reg. 123 und mehrere tapfere gefallene Franzosen hielten dort ihren ewigen Schlaf.

Der Friedhof existiert heute nicht mehr. Die Toten wurden auf die großen Militärfriedhöfe umgebettet. Der Gedenkstein steht heute auf dem Militärfriedhof bei Illfurth.

Zum Gefecht bei Oberburnhaupt vom 7./8. Januar 1915 siehe: Hauptmann Josef Mallebrein und das Gefecht bei Oberburnhaupt, Januar 1916