Schloss Heidweiler

Das Schloss war während des Kriegs ständiger Sitz der höheren Offiziere; u.a. wohnte zeitweise der Regiments-Stab des Landwehr Infanterie Regiments Nr. 126 und der Kampftruppen-Kommandeur (K.T.K.) im Schloss. Einige Bilder sowie eine kurze Beschreibung sind erhalten geblieben.

"Durchschritt man, von Illfurt kommend, das wohlerhaltene kleine Dorf Heidweiler auf seiner einzigen Straße, so bog man unmittelbar bei der fast unversehrten Kirche in den erhöht gelegenen Schlosspark ein. Durch seine Platanen Allee gelangte man auf einem Teppich herbstlich gefärbten Laubes zu der Terrasse des ehrwürdigen Schlossbaues. Seine graue, vielfenstrige Fassade lud den Gast freundlich die bequemen Stufen hinauf. Um so abweisender war seine Hinterfront. Zwei finstere Rundtürme bewachten die Flanken, und wie das buschige Antlitz eines alten Forstmannes war das ganze Gemäuer bis ans Dach mit dichtem Efeu überzogen. Ein Dachbrand hatte die Sparren zur Hälfte bloßgelegt und das Schicksal des Zerfalls über den Bau verhängt. Die Ankömmlinge betraten froh die hohe Empfangshalle des festen Hauses, das nach dem halb unterirdischen Leben des Priesterwaldes einen angenehmen Aufenthalt für den nahen Winter zu gewährleisten versprach. Waren doch die bewohnten Gemächer mit der braunen Holztäfelung, den schweren geschnitzten Möbeln und vor allem dem mächtigen Kachelofen ein für den K.T.K. und seinem Stab ungewohnter Luxus. Der Eindruck des Behagens steigerte sich noch, wenn man abends aus dem Dunkel der gespenstig leeren Säle in das warme Speisezimmer trat.

Man erzählte sich von dem Schlosse, dass der schöne Besitz einer Familie Kestner gehöre. Hatte dieser Name keinen Anklang an die Zeit, da Goethe die „Leiden des jungen Werther“ schrieb, an die Persönlichkeiten, die zu diesem berühmten Namen in Beziehung standen? War es nicht Kestner, der das Glück hatte, die reizende Lotte heimzuführen und der damit Jung-Goethe in einen seiner schwersten Herzenskonflikte brachte? Das Schloss selbst sollte hierüber eine Antwort geben.

In seiner zusammengeschmolzenen Bibliothek fand sich ein „geneologisches Handbuch“, daraus hervorging, dass der jetzige Schlossbesitzer ein Nachfahre Johann Christian Kestner’s und Charlottens, der Tochter des deutschen Ordensamtmannes Heinrich Buff aus Wetzlar war, deren Namen Goethes Genius unsterblich gemacht hat. Bereits Hermann Kestner, der jüngste von Lottens sieben Söhnen, der 1786 geboren wurde, war nach Mülhausen übergesiedelt und damit französischer Staatsbürger geworden. Dessen Enkel Dr. med. Georg Kestner, geb. 1838 wird zuerst als Besitzer des Schlosses Heidweiler genannt."

__________

"Als Hauptmann Kleiner in der Schlossdiele aufgeräumt dem Jägerhauptmann, der ihn ablöste, zum Abschied die Hand schüttelte, blickte ihn dieser behutsam an und sagte: „In diesem Schlosse hat noch keiner ungestraft gewohnt“.

„Das klingt ja wie eine Vorbedeutung“ gab Hauptmann Kleiner zurück, „rührt uns aber nicht. Dass Sie jetzt, wo bei Soissons die bisher gewaltigste Artillerieschlacht des Kampfes tobt, leicht in ein Schlamassel kommen können, glaube ich gern. Für Sie trifft Ihr Wort zu, wie für all die anderen aktiven Regimenter, die zur Auffrischung in diesen stillen Winkel kommen und dann bald wieder an einen Brennpunkt der Front geworfen werden. Wir alten Landwehrmänner aber werden in aller Ruhe diese Stellung für die Frühjahrsschlacht ausbauen, und bis dahin hat’s hier gute Weile. Wir lehnen das Unkenwort ab“ – schloss er lachend."

__________

Auszug aus der Regiments-Geschichte des R.I.R. 82:

"Das Schloss Heidweiler selbst war in ruhigen Tagen der Aufenthaltsort unseres K.T.K. und nahm sich in diesen Wintertagen (1917) im tief verschneiten Park besonders reizvoll aus. Obwohl schon unter Beschuβ gelitten, verriet es in seiner Inneneinrichtung noch die Gediegenheit seines Besitzers, eines direkten Nachkommen von Joh. Chr. Kestner, Goethes Freund aus der Wetzlarer Zeit. Ein Enkel von Joh. Chr. Kestner namens Charles K. ist der Gründer der chemischen Großindustrie im Elsaβ. Die Fabrik selbst lag in Thann im Elsaβ, Heidweiler war der Sommersitz der Familie."

__________

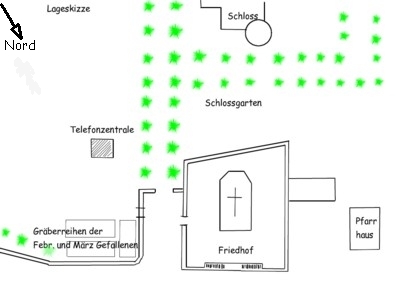

Der Schlossgarten und die nähere Umgebung.

Im Schlossgarten befand sich in einem Betonbau die Telefonzentrale (s. auch Heidweiler Schlossgarten Telefonzentrale und Kriegsgräber). Das Bauwerk ist heute noch vorhanden, da es aber im Schlossgarten und somit auf Privatgelände liegt, ist es nicht frei zugänglich.

Auf der Wiese links neben dem prächtigen Eingangsportal befand sich ein kleiner Friedhof. Auf diesem alten Bild sind die Gräberreihen gut zu sehen. Die Toten ruhen heute auf dem großen Militärfriedhof bei Illfurth.

Das Dorf lag nur rund 1,5 km hinter der Front, und war mit den Stellungen im Langhag und Schönholz durch zwei Annäherungsgräben, dem „Talweg“ und dem „Heidweiler Weg“ verbunden. Eine Feldbahn brachte Material und Munition vom westlichen Dorfeingang zu den vorderen Stellungen. Zur Unterbringung der zahlreichen Truppen befanden sich rund um den Schlosspark mehrere unterirdische Stollenanlagen, wovon eine heute noch begehbar ist. Außer der Telefonzentrale, waren noch weitere betonierte Unterstände vorhanden. So befand sich dicht westlich des Schlossparks die „Ludwigsfeste“. Heute steht hier ein Neubau.