Abschuss eines Fesselballons über Schweizer Staatsgebiet am 07. August 1918

Die Schweiz, als Nachbarstaat der gegnerischen Parteien Deutschland und Frankreich, war natürlich durch den beginnenden Krieg im August 1914 stark bedroht und es galt, die Grenzen zu den kriegführenden Ländern zu sichern. So war der erste Mobilmachungstag am Montag den 03.08.1914, und am folgenden Tag wurde Ulrich Wille als rangältesten Korpskommandanten, zum General gewählt und vereidigt. Der General erhielt vom Bundesrat folgende Anweisung:

„Es ist Ihre erste Aufgabe, mit Hilfe der Ihnen unterstellten Streitkräfte unsere volle staatliche Souveränität und Unabhängigkeit gegenüber jeder Beeinträchtigung von Innen oder von Außen zu wahren und unser Gebiet gegen jede feindliche Verletzung zu schützen.“

General Wille in Bern

Das 1. AK (2. und 3. Div., Kavallerie Div. und die Landswehr Brigade 20) wurde an die Grenze beordert, um zwischen Lützel und dem Doubs-Ausfluss zu sichern und somit die 4. Div. zu verstärken. Die operative Absicht von General Wille lautete nun knapp:

„Unsere Armee lässt stärkere Teile an der Nord- und Westgrenze zurück und beobachtet die Südgrenze. Das Gros konzentriert sich hinter der Front Basel-Porrentruy.“

Der Generalstab lies entlang der Grenze überall Beobachtungsstationen errichten. Die Posten wurden auf den Höhenzügen und auf den Wipfeln großer Bäume entlang der Grenze zu Frankreich und Deutschland errichtet. U.a. der Allschwiler Turm, Punkt 510 beim Dreiländerstein, Felsplatte Blauen, Rämelturm etc. Darüber später mehr in einem gesonderten Bericht.

Wenden wir uns nun dem tragischen Ereignis kurz vor Kriegsende zu. Nicht unerwähnt bleiben sollen einige Zwischenfälle, die sich entlang der Grenze während des Krieges ereigneten:

- Ein Bombenabwurf durch französische Flugzeuge am 24. April 1917 auf Pruntrut. Das Haus Theurillat wurde dabei zerstört.

- Am 16. Oktober 1917 stürzte ein französisches Flugzeug bei Beurnevésin ab, in welchem zwei französische Soldaten den Tod fanden.

- Dicht an der französischen Grenze, zwischen Fahy und Grandfontaine musste ein angeschossenes amerikanisches Flugzeug notlanden.

- Das deutsche Fliegerass Ernst Udet mit seinem Beobachter Justinus überflogen mit einer Aviatik B, nach einem Luftangriff auf Belfort am 14. September 1916, Schweizer Staatsgebiet. Nach einem Defekt an ihrem Flugzeug, passierten sie die Grenze bei Saint Dizier, überflogen in geringer Höhe Courtemaîche, erreichten bei Vendlincourt gerade noch die Grenze, und konnten schließlich bei Winkel wieder auf deutschem Boden landen.

Auf einer Anhöhe bei Miécourt, dem sogenannten Bellevue, war ein Fesselballon der Ballon-Pionier-Kompanie 2 stationiert. Vom Führer der Kompanie wurde dieser Ort auf Bellevue in der Nähe eines Bauernhofs und der ehemaligen kantonalen Zollstätte aus folgenden Gründen gewählt:

- der Punkt war bekannt als Aufstiegstation

- vortreffliche Fernsicht

- er lag an einer Straße, sodass bei mangelhaftem Auftrieb der Ballon auf der Strasse hätte eingezogen werden können.

Am 7. Oktober 1918, also nur rund einen Monat vor dem Waffenstillstand, wurde auf Bellevue der Fesselballon D 6 auf eine Höhe von ca. 1000 Meter hinaufgelassen. Im Korb stand als alleiniger Beobachter Leutnant Flury, dessen Telefon beim Aufstieg noch funktionierte. Um 9:30 Uhr gab Lt. Flury mittels Hornsignale Befehl zum Einziehen des Ballons, was sofort geschah. Fünf Minuten später, als der Ballon auf eine Höhe von ca. 600 Meter eingezogen war, erschienen aus Richtung Oberlarg zwei deutsche Flugzeuge (Doppeldecker) und passierten auf einer Höhe von 1000 Meter beim Punkt 725 die Staatsgrenze. Sie flogen gestaffelt in Richtung Miécourt, wobei das hintere von Soldaten der beiden Posten Esserts-Bourquin und Zollhaus-Miécourt der in Charmoille stationierten Füs. Kp. II/64 mit Gewehren beschossen wurde. Die beiden Flugzeuge, vermutlich vom Typ Albatros, hatten weiße Seitensteuer mit schwarzem Kreuz, Balken gerade, Farbe braun und Seitensteuer ausgesprochen rund.

Folgende Militärpersonen erkannten sie eindeutig als deutsche Flugzeuge: Lt. Sulzer, Beobachtungsoffizier auf Punkt 725, Lt. Demiéville, der Kdt. Stvr. der Ballon- Pionier Kp. 2 und Aspirant Vaterlaus von der Füs. Kp. II/64. Die beiden Flugzeuge flogen Richtung Bellevue und das vordere näherte sich im Sturzflug dem Ballon, umkreiste ihn und gab aus kurzer Distanz (ca. 50 Meter) zwei kurze Salven aus seinem Maschinengewehr ab, worauf aus dem Ballonende ein kleiner Rauch entwich, gefolgt von einer Flamme. Im nächsten Moment brannte der Ballon lichterloh und stürzte ab.

Das angreifende Flugzeug flog in nördlicher Richtung davon der Schweizergrenze entlang und überquerte den Largzipfel (Largin), nachdem es vorher von der Mannschaft der Ballon-Pi. Kp. 2, und später auch vom Posten Larghof beschossen wurde. Das zweite Flugzeug, das sich am Angriff nicht beteiligte, entfernte sich nach dem Abschuss in der gleichen Richtung.

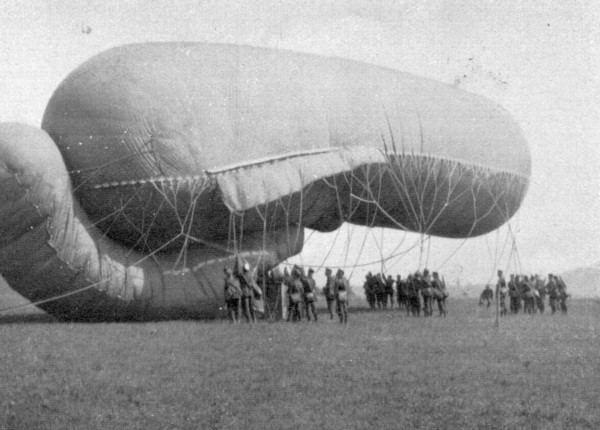

Schweizer Truppen am Fesselballon

Die Absturzstelle befand sich etwa 500 Meter nordöstlich vom Bellevue in einem Drahtverhau und ebenfalls rund 500 Meter von der Grenze entfernt. Der Beobachtungsposten P 725 meldete nachträglich, dass bereits um 9:20 Uhr zwei deutsche Flieger über der Front von den Franzosen stark beschossen worden seien, worauf diese verschwanden. Es wird angenommen, dass die gleichen Flugzeuge den folgenschweren Abschuss verursacht hatten.

Der abgeschossene Ballon war deutlich mit einer Schweizerflagge gekennzeichnet. Nach dem Absturz wurde die Aufschlagstelle militärisch abgesperrt und die Leiche des getöteten Lt. Flury auf einer Bahre nach dem Zollhaus Miécourt getragen. Die Zeiger auf Flurys Uhr standen auf 9:46 Uhr.

Nun einige Details aus dem ärztlichen Bericht von Oberleutnant Hürlimann vom Stab der Infanterie Brigade 13:

"Der Leichnam lag zum größten Teil verkohlt inmitten des Stacheldrahtverhaues, umgeben von den noch rauchenden Trümmern des abgeschossenen Ballons. Er war in Rückenlage, Arme und Beine in Kontraktionsstellung. Von Kleidungsstücken waren nur noch verkohlte Reste auf der Brust, am Gesäß und auf dem Abdomen auffindbar. Ferner fand sich am rechten Fuß noch die Sohle des Schuhes. In unmittelbarer Nähe des Kopfes lagen Feldstecher, Telefon und Fotoapparat.

Die Schädeldecke fehlte bis auf geringste Reste des os frontale (Stirnbein) und occipitale (Hinterhauptbein) vollständig. Vom Gehirn waren nur noch kleine Partikel in den Schädelgruben vorhanden aus denen wenig mit Detritus (lat. = Abfall; hier = durch Zell- und Gewebszerstörung entstehende breiige, meist fetthaltige Masse) vermischtes Blut ausfloss.

Ob die Schädelverletzung durch einen Schuss oder durch Sturz oder durch Explosionswirkung bewirkt wurde, lässt sich bei dem Zustand des Toten nicht mehr mit Sicherheit entscheiden. Das Gesicht, der Hals waren so vollständig verkohlt, dass von Augen, Nase und Mund nur noch andeutungsweise Spuren zu sehen waren. Die ganze linke untere Extremität wies starke Verbrennungen 2. und 3. Grades auf. Der linke Fuß zeigte noch gute Weichteile, war stark von der Hitze gebräunt und hing nur noch mit der Achillessehne mit dem Unterschenkel zusammen. Die Haut des Bauches, der Brust und des Rückens wiesen Brandwunden 1., 2. und 3. Grades auf; einzig am Rücken waren noch größere Partien unversehrter Haut zu konstatieren.

Als Todesursache können in Betracht gezogen werden:

1. Schädelschuss, 2. Verbrennung."

Der 22 jährige Leutnant Walter Flury, von Beruf Maschinentechniker bei der SIG in Neuhausen, wurde am 10. Oktober in Grenchen bestattet.

Der Vorfall erweckte damals in der Schweiz eine größere Aufregung, doch bald überstürzten sich die Ereignisse mit der Grippeepidemie, dem Kriegsende und mit dem Generalstreik derart, dass er im Chaos am Jahresende unterging.

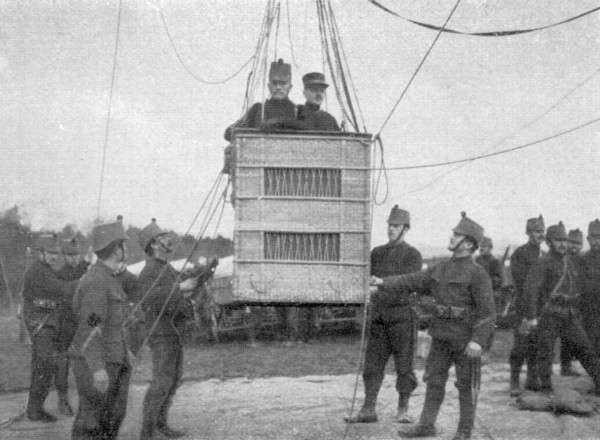

Ballonkorb mit Bedienmannschaft

Die weiteren Ereignisse:

Nachdem der Vater Oskar Flury, Lehrer in Grenchen, über den Tod seines Sohnes informiert worden war, musste auch der Bundesrat verständigt werden und für die Presse ein Communiqué vorbereitet werden.

Aus Notizen des Armeestabes (Abtl. Operationssektion) geht hervor, dass Oberstleutnant Kissling den Bundesrat Decoppet kurz nach dem Vorfall mündlich unterrichtet hat. Daraufhin wurde der deutsche Major von Bismark von der deutschen Gesandtschaft gebeten, bei Bundesrat Decoppet vorzusprechen, um ihn über den Vorfall zu informieren.

Die Bundesräte Decoppet und Schulthess schlugen vor, zur Beruhigung des „Publikums“ dem Communiqué den Satz beizufügen, der Bundesrat erwarte abschließenden Bericht, um der Schwere des Falles entsprechende Schritte zu tun. Schulthess wünschte, dass im Communiqué nicht von „Angriff“ geredet werde, und dass Gesandter Romberg wahrscheinlich schon beim Bundespräsidenten eine Entschuldigung angebracht habe, und riet davon, wenn zutreffend, im Communiqué gleich Erwähnung zu tun.

Telefonverbindung zum Ballon

Einen Tag später fragte Bismark telefonisch nach dem Wohnort der Eltern Flurys und nach der Zeit der Beerdigung. Er teilte vorläufig mit, dass zwei deutsche Flieger in Betracht fallen könnten; eine gerichtliche Untersuchung angeordnet worden sei, mit deren Resultat die Oberste Heeresleitung und die Reichsregierung sich zu befassen haben werden.

Major Moser vom Füs. Bat. 64 meldete aus Miécourt an das Kdo. Inf. Rgt. 26, dass am Sonntag (Vortag des Abschusses) sich etwa 40 Unteroffiziere, Pioniere und Chauffeure der Ballon-Pionier Kompanie 2 an der Grenze beim deutschen Beobachtungsposten „Adlerhorst“ (vermutlich bei den Grenzsteinen 68 – 69) eingefunden hätten, um mit den deutschen Soldaten zu sprechen, wobei ihr Offizier vom Turme herabgestiegen sei, um sich mit den Schweizern zu unterhalten. Als er am Ärmel das Ballonabzeichen gesehen habe, antwortete dieser: sie sind von der Luftschifferabteilung in Miécourt; wir haben euere Ankunft auf der Straße gesehen, ihr werdet vermutlich in den nächsten Tagen mal auffliegen. Aber kommen sie nicht zu uns herüber wie letztes mal. Darauf sei ihm aber kein Aufstiegsdatum angegeben worden.

Einen Tag nach dem Absturz begab sich Leutnant Demiéville von der Ballonkompanie zum deutschen Beobachtungsposten „Adlerhorst“. Zuvor befahl er einem Unteroffizier, auf dem Absturzplatz ein rauchendes Feuer zu entfachen, dessen Rauch er vom „Adlerhorst“ her beobachten wollte.

Der deutsche Leutnant kam an den Grenzzaun und sprach ihm sein Beileid aus und versicherte ihm, dass es gewiss kein beabsichtigter Abschuss gewesen sei. Demiéville machte dem Deutschen Vorwürfe, dass man von hier aus den Ballon doch sehen hätte müssen, was der Deutsche verneinte, weil er mit dem Scherenfernrohr in die Richtung der Front beobachten musste.

Das Gespräch ging dann auf die Nichtbeachtung der am Ballon angebrachten Hoheitszeichen über. Der Deutsche meinte, dass nur ein Wimpel am Korbe angebracht gewesen sei, während Leutnant Demiéville ihn zu überzeugen suchte, dass auch an der dem Elsass zugewandten Seite der Ballonhülle eine 2 mal 2 Meter große Schweizerflagge gesetzt gewesen sei.

Einig wurde man sich, dass der Flugzeugführer sich hätte besser um die Nationalität des Ballons kümmern müssen.

Im Rapport des Leutnants fanden sich auch 2 Skizzen über den Verlauf des Angriffes und der Kdo. Inf. Br. Stab 13 machte zusätzlich die Bemerkung, dass die Mütze von Lt. Flury gefunden worden sei, welche ein Ein- und ein Ausschussloch aufweise. Der letzte Satz enthielt noch einen Hieb gegen die Schweizer Zollorgane: Aus der Untersuchung geht hervor, dass die Schweizer Zollorgane oder Heerespolizisten mit dem Posten „Adlerhorst“ in unzulässiger Verbindung standen.

Dazu ist zu bemerken, dass während des 1. Weltkrieges die Zusammenarbeit zwischen Armee und Zoll sehr zu wünschen übrig ließ! Als Beispiel diene ein Satz aus einem Bericht des Sohnes des Generals, der schrieb, dass dem wahren Soldaten die Gleichstellung mit einem Zollwächter wie eine Entwürdigung vorkommen müsse!

Am 19. Oktober teilte die Kaiserlich Deutsche Gesandtschaft in Bern dem Bundesrat mit, dass das Feldkriegsgericht am 16. Oktober den betreffenden Piloten, ein Unteroffizier, zu 3 Monaten Gefängnis verurteilt habe. Der Angeklagte habe den Tod von Lt. Flury im Dienst aus Fahrlässigkeit verursacht, wofür der Artikel 55 Z2 des M. St. G. B. Anwendung finde.

Strafmildernd erschien die Jugend des Angeklagten; er war kaum 20 Jahre alt; sein bisheriges pflichttreue Verhalten als Soldat und Kampfflieger und insbesondere der Umstand, dass er an sich durch achtenswerte Kampflust zu seiner Verfehlung hingerissen wurde. Die 3 Monate Gefängnis sei seinem Verschulden entsprechend; eine Gefängnisstrafe wiege erheblich schwerer, als eine Festungshaft.

Der Rechtsvertreter der Familie Flury ließ wissen, dass die deutsche Gesandtschaft den Hinterbliebenen die Genugtuungssumme von Fr. 80'000,- ausbezahlt habe.

Denkmal bei Miécourt

Durch tätige Initiative einiger Privatpersonen und Kameraden des verstorbenen Luftschifferoffiziers war es gelungen, die Mittel aufzubringen, um an der Unglücksstätte einen einfachen Gedenkstein setzen zu können. Die Enthüllung und Übergabe des Steines an die Gemeinde Miécourt fand Samstag, den 29. Mai 1920 statt. Anwesend waren Gemeindebehörden, Major Messner als Kdt. der Luftschifferabteilung und diverse Militärs der Luftschiffer- und Fliegerabteilung und besonders fast das ganze Genieoffizierskorps.

Inschrift am Denkmal

Zum 10. Jahrestag dieses tragischen Irrtums fand im kleinen jurassischen Grenzdorf eine Erinnerungsfeier mit Kranzniederlegung statt. In späteren Jahren wurden sogenannte historische Erinnerungsschiessen mit Totenehrung abgehalten, so in den Jahren 1958 und 1968.

Nun noch einige technische Angaben über die Ballontruppe:

Deren Einführung wurde 1898 beschlossen. Die erste Luftschiffer- Rekrutenschulung fand am 25.7.1900 statt. Anfänglich nur mit Kugelballon. Die Luftschiffer waren bis 1924 bei der Genietruppe eingeteilt, danach bei der Artillerie und wurden 1939 ganz aufgelöst.

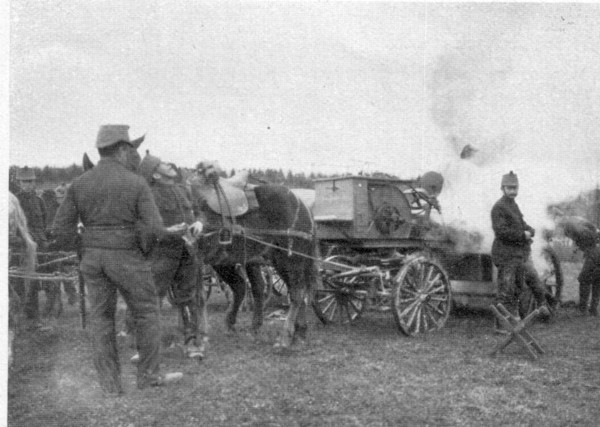

Wagen zum Kabelaufwinden

Der Bestand betrug 1912 214 Mann (Soll), 13 Reitpferde und 124 Zugpferde.

Fuhrwerke: 2 Dampfwinden, 1 Rüstwagen, 2 Ballonwagen, 1 Gerätschafts-Wagen, 1 Fahrküche, 1 Bagagewagen, 2 Proviantwagen.

Gliederung (vor 1924): Stab und 2 Ballon- Pionier Kompanien

Aufgabe: Geländeüberwachung (auch für dir Artillerie)

Im Jahr 1918 waren drei Ballontypen in Gebrauch:

a) Kugelballon K mit 700 m3 Inhalt

b) Drachenballon D mit 1200 m3 Inhalt und Steuerring

c) Drachenballon DD mit 930 m3 Inhalt und drei Steuerringen (Stabilisierungswulste)

Als Füllung wurde Wasserstoff verwendet. Bei den Typen D und DD waren Körbe für zwei Beobachter angehängt. Die Beobachter waren mit der Bodentruppe durch Telefon in Verbindung. Die Ballonhülle bestand aus gummiertem, dreifach diagonalem Baumwollstoff. Die Trommel der Winde enthielt 1500 – 2000 Meter Kabel.

Quellen / Literatur:

Bunkerverein Kleinlützel

Die Schweizerische Grenzbesetzung, 1914

Der Winter 1914/15 an der Grenze, 1915

Oberst A. Cerf, Der Krieg an der Juragrenze, 1930

Charles Gos, Punkt 510,

Oswald Schwitter, Dokumentation Ajoie-Sundgau

Besonderen Dank dem Präsidenten des Bunkervereins Kleinlützel in der Schweiz, Herrn Beat Wyser, für die freundliche Unterstützung. Ohne ihn wäre der Bericht in dieser Ausführlichkeit nicht möglich gewesen. Internet: http://www.kleinluetzelbunker.ch