Teil 7: Zwei weitere Berichte über das Gefecht bei Tagsdorf am 19. August 1914.

Der erste Artikel wurde in der "Illustrierte Geschichte des Weltkrieges 1914", Heft 19, veröffentlicht:

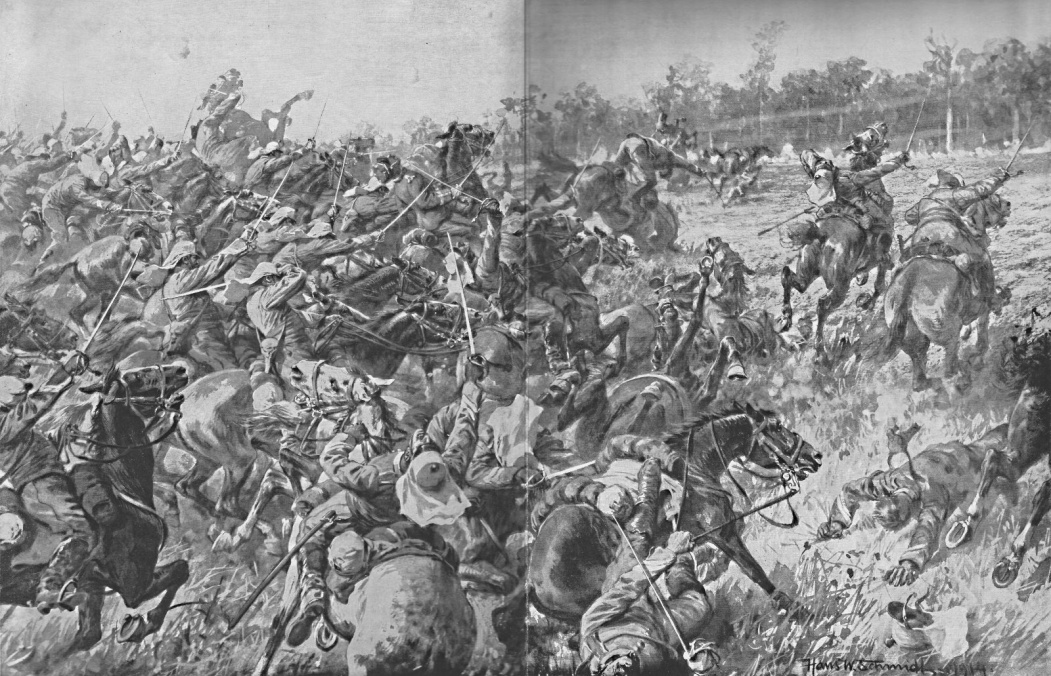

"Ein Todesritt afrikanischer Jäger im Oberelsaβ.

Am 20. August (Anm.: Druck- bzw. Schreibfehler. Das Gefecht fand am 19. August statt) kam, so berichtet ein Teilnehmer in der "Frankfurter Zeitung", der Befehl an ein Bataillon eines Landwehrregiments, das sich schon seit Tagen mit den in den Sundgau vordringenden Franzosen schlug, gegen Tagsdorf vorzugehen. Während einiger Tage versuchten zwei französische Armeekorps gegen Mülhausen vorzudringen. Diesen starken Kräften standen nur geringe deutsche Landwehrtruppen auf der linken Rheinseite gegenüber. Die Verteidigung muβte zudem noch auf die unglaublich lange Front von Pfirt (am Südende des Elsaβ) bis Mülhausen verteilt werden. Wie über alles Erwarten gut sich diese alten Soldaten geschlagen haben, wurde bereits berichtet, auch daβ sie ihre Aufgabe glänzend gelöst haben.

Das Landwehrbataillon marschierte mit Sicherung rasch vorwärts, stieβ über Helfranzkirch vor, nachdem die Deutschen dort ein kurzes Gefecht mit französischer Infanterie und abgesessenen afrikanischen Jägern zu bestehen hatten. Die Franzosen muβten sich zurückziehen, und in denkbar schnellster Zeit waren die Verwundeten, Freund und Feind, gegen den Rhein abgeführt. Die Landwehr hatte nur Verwundete, und zwar bedeutend weniger als der Feind, da dessen Infanteriefeuer wenig gut geschult ist: zu rasch, daher unsicher.

Zusammenbruch der Attacke afrikanischer Jäger unter dem Feuer deutscher Landwehr bei Tagsdorf am 20. August 1914. Nach einem Gemälde von Professor Hans W. Schmidt.

Langsam gingen die Deutschen vor gegen Tagsdorf. Ihrer Hauptmacht sandten sie vorwärts und seitwärts starke Sicherung voraus. Nach einer Stunde kam die Meldung, daβ die Franzosen östlich Tagsdorf scheinbar in groβer Zahl Stellung bezogen hatten. Das Bataillon löste sich nun in Kompanien auf und diese wieder in Züge. Die Landwehr ging in Deckung vor, jeder Strauch, jede Erdwelle wurde benutzt. Das französische Feuer knatterte ununterbrochen. Aber wie lange auch die deutsche Linie wurde, sie reichte nicht aus, denn immer weiter dehnten sich die von den Franzosen angelegten Schützengräben. Die letzte Kompanie der Deutschen entwickelte sich aus einem Wäldchen heraus, um die Linie zu verlängern. Das war ein kühnes taktisches Manöver der Deutschen. Doch wurde es erst unternommen, nachdem französische Artillerie das Wäldchen, aus dem die Deutschen vorgingen, unter ständiges Feuer genommen hatte. Wahrscheinlich vermuteten die Franzosen in diesem Gehölz die deutschen Reserven.

Vorwärts kamen nun die Deutschen nicht mehr, jedoch machten auch die Franzosen keinen Vorstoβ. So stand das Gefecht etwa eine Stunde still. Das Kleingewehrfeuer wurde ruhiger, von den Deutschen sparsam abgegeben.

Es scheint, daβ aus diesem Grunde auf der französischen Seite angenommen wurde, die deutsche Schützenlinie sei im gegnerischen Feuer wankend geworden. Denn plötzlich zeigten sich dem Zentrum der deutschen Linie gegenüber etwa 700 - 800 Mann Kavallerie, Chasseurs d'Afrique (afrikanische Jäger). Sofort wurde auf deutscher Seite die Sachlage erkannt: Eine Attacke! - Im Augenblick war der Befehl ausgegeben: "Ruhig schieβen, sicher zielen, immer zuerst auf das Pferd, dann auf den Mann." - Auch wurde jeder Abteilung ein gewisses Schuβfeld zugewiesen. Die Maschinengewehre richteten sich ebenfalls ein.

Kaum waren die Anordnungen getroffen, da dröhnte der Boden von den Pferdehufen, die Waffen der Reiter klirrten und ihr Schreien gellte. Aber die Schwadronen ritten nicht in derselben aufgeschlossenen Formation, wie die Deutschen eine Attacke reiten. Ihre Verbände begannen sich zu lösen und wurden getrennt, noch ehe sie auf 800 Meter an die deutsche Linie herangekommen waren. Aber immer noch wurde das deutsche Feuer nicht eröffnet. Ruhig lagen die Landwehrmänner hinter ihren Gewehren.

Die Maschinengewehre waren eingestellt und begannen zuerst ziemlich langsam, aber zielsicher ein mörderisches Feuer, als die Franzosen auf 500 Meter heran waren. Das Kleingewehrfeuer setzte auf 350 - 400 Meter ein. Die Wirkung war fürchterlich, der Feuerkampf dauerte höchstens zwei bis drei Minuten. Aber kein rasches, rasendes Schnellfeuer wurde gegeben, die Schüsse fielen langsam, doch mit immer sicher genommenem Ziel. Keine Kerntruppe hätte ein ruhigeres Feuer entwickeln können. Immer die vorderen Reihen wurden weggeschossen, die hinter den fallenden Pferden jagenden Reiter konnten öfters nicht mehr ausweichen und stürzten mit dem Pferd über das vor ihnen zusammengebrochene Tier.

Gelles Wiehern, Röcheln und dröhnendes Stöhnen der abgeschossenen Pferde, die auf dem Boden liegend um sich schlugen, wieder aufsprangen, zusammenbrachen, zuckten. Ebenso schnellte da und dort ein gestürzter Reiter in die Höhe, um gleich darauf zu fallen. Und dazwischen das pünktliche Feuer der deutschen Schützenlinie. Kein Reiter konnte wenden, sie waren zu nahe dem feindlichen Feuer. So war aus dem schönen und starken Bild der vor zwei, drei Minuten zur Attacke heranrasenden Schwadron eine unsägliche Masse geworden, zerschmettert und zertrümmert.

Ehe die Franzosen noch weitere Angriffe unternehmen konnten, hatte ein zweites Bataillon deutscher Landwehr den französischen rechten Flügel überfallen können. So muβten sich die Franzosen zurückziehen. Von den afrikanischen Jägern, die diese Attacke ritten, blieben unverletzt 27 Mann als Gefangene in den Händen der Deutschen, über die Hälfte war schwer verwundet, die anderen tot. Die wenigen bei jenem Todesritt heil davongekommenen gefangenen Reiter wurden über Lörrach nach Ulm auf die Festung gebracht."

Die 27 bei der Reiterattacke bei Tagsdorf gefangen genommenen Chasseurs d'Afrique

auf dem Abmarsch vom Bezirkskommando in Lörrach zum Bahnhof.

Der zweite Bericht stammt aus dem Buch "Vogesenwacht" des Schweizers Hermann Kurz aus dem Jahre 1916. Dieser Bericht erschien auch in der Feldzeitung der Armeeabteilung B "Aus Sundgau und Wasgenwald" Nr. 19 am 21. Februar 1918.

"Nach der Schlacht bei Mülhausen zogen die Deutschen ihre Truppenverstärkungen, die gegen die Invasion der Franzosen Front gemacht hatten und diese unter die Kanonen der Festung Belfort zurück warfen, zum groβen Teil wieder zurück. Die aktiven und die Linientruppen muβten mehr nordwärts den Flügel der Armee des bayerischen Kronprinzen decken, die Landwehr blieb unverstärkt zurück. Wenigen Landwehrregimentern stand tagelang ein französisches Armeekorps, um eine Division verstärkt, gegenüber. Die Franzosen waren der Meinung, den Kräften gegenüber zu stehen, welche die Schlacht geschlagen hatten und verhielten sich sehr vorsichtig, ja zögernd. Sie trieben starke Spitzen auf der ganzen Linie vor, ebenfalls eine Kette von Vorposten, Patrouillen, zu Fuß, zu Pferd, auch Radfahrer gingen überall voran. Dennoch gelang es anscheinend den Franzosen nicht, richtig aufzuklären und den Schleier zu heben, der die Zahl der deutschen Kräfte verbarg.

Die Deutschen hatten auf einer Front von Pfirt bis südlich Mülhausen drei Landwehrregimenter, etwa 12'000 Mann Infanterie. Schwache Artillerie und Kavallerie waren diesen Truppen beigegeben. Die oberste Heeresleitung ging von dem Gedanken aus, im schlimmsten Falle auf das rechte Rheinufer zurück zu gehen, unter Verteidigung der Brückenköpfe, und nur das dringendst Notwendige an Kräften im Elsaβ zu belassen. Dennoch war Befehl gegeben, die Linie im Elsaβ so lange als irgend möglich zu halten. Diesem Befehl kamen die Deutschen vollauf nach. Tagelang schlugen sich die schwachen Truppen gegen den überlegenen Gegner, der auf der gesamten Linie langsam vorrückte.

Bis zum Letzten leisteten die Deutschen Widerstand ehe sie zurück gingen. Nie werde ich die Begegnung vergessen, die ich nahe Helfrantskirch erlebte. Ein Veterinär, einige Sanitätsmannschaften und ein kleiner Überrest der Batteriemannschaft mit der Batterie, soweit diese noch fahrbar oder nur wenig zerschossen war, fuhren an mir vorbei. Zwei Geschütze hatten die zertrümmerten Protzen hinten lassen müssen. Die Geschütze selbst aber wurden aus dem Feuer zurück genommen, ein Bauernkarren wurde vorgespannt anstelle der Protze. Aus diesem Bilde ist leicht zu ersehen, wie schwach die Bestände im Elsaβ zu jener Zeit waren.

Am 19. August bekam ein deutsches Landwehrbataillon, das sich mit seinem Regimente schon tagelang den Franzosen entgegen stemmte Befehl, gegen Tagsdorf vorzugehen. Die gesamte Landwehr hatte seit Tagen ohne jede Reserve gefochten, die ganze Mannschaft lag im Feuer. Die Festung Istein und die Brückenköpfe am Rhein waren schlechterdings die Reserven. Wären die Franzosen damals nicht in der Meinung gefangen gewesen, sehr starke Kräfte sich gegenüber zu haben, sie hätten in einem kräftigen Anstoβ die deutsche Landwehr bis zum Rhein zurück werfen können.

Das Landwehrbataillon marschierte mit Sicherung voran. Die Spitze war ein Zug: links und rechts gingen Radfahrer und Kavallerie vor zur Seitendeckung. In geschlossener Formation marschierte das Gros. Bei Helfrantskirch bekam die Spitze Feuer. Der Zug der Spitze nahm sofort Stellung, gab Meldung nach hinten ab, und bald ging das Feuergefecht lebhaft hin und her. Doch als eine Kompanie des Bataillons südlich vorging und leicht und unbemerkt auch vorkam, um Flankenfeuer geben zu können, nahmen die Franzosen ihre starken Vorhuten sofort zurück. Infanterie und abgesessene Jäger hatten dieses kurze, aber ziemlich verlustreiche Gefecht geliefert. Die Franzosen muβten zurück, ohne ihre Verwundeten mitnehmen zu können. Rasch gingen die deutschen Ambulanzen vor, und in kurzer Zeit trugen die Sanitätswagen etwa 100 Mann Verwundete gegen den Rhein. Die Verluste des deutschen Bataillons waren gering, nur Verwundete; die Franzosen hatten durch das Flankenfeuer eine Anzahl Tote.

Ohne Pause ging das Bataillon, teilweise in der Verfolgung, gegen Tagsdorf vor. Doch gingen nun die Kompanien auf breiter Front voran; eine einzige blieb als Reserve, jedoch dicht hinter der Linie. Die Spitzen zogen vorsichtig und langsam in nordwestlicher Richtung, während in nahen Gehölzen das Gros rastete und ruhte. Schon nach einer Stunde kam die Meldung von vorn, daβ östlich Tagsdorf die Franzosen scheinbar in grösserer Zahl und mit Artillerie Stellung bezogen hätten. Nun ging das Gros in der gegebenen Richtung voran in Schützenlinien. Jeder Strauch, jede Hügelwelle wurde als Deckung benützt. Linie nach Linie löste sich von der Ausgangsstellung. Bald begann das Gewehrfeuer in ununterbrochener Folge zu knattern. Die Deutschen hoben rasch einen leichten Graben aus, als Brustwehr und Schutz.

Aber so dünn und weit auch die deutsche Linie auseinander gezogen wurde, die Zahl der Truppen reichte nicht aus: immer wuchsen neue französische Gräben aus dem Boden. Die letzte Kompanie der Deutschen, die Reserve, muβte sich schon zu Beginn des Feuergefechts aus einem kleinen Wäldchen heraus entwickeln. Kaum waren die letzten Kräfte der kompanie aus dem Hölzchen heraus, so begann die französische Artillerie einen Geschoβhagel darauf abzugeben. Schrapnell nach Schrapnell schlug in das Gehölz ein. Die deutsche Reserve wurde dort vermutet.

Vorwärts kamen aber die Deutschen nicht mehr. Das Gefecht stand; denn auch die Franzosen unternahmen keinen Vorstoβ. Das Kleingewehrfeuer wurde ruhiger und gemessener, es hämmerte nicht mehr wie vorher. Dagegen setzte die französische Batterie mit ihrem Feuer gegen die deutschen Gräben ein; jedoch waren die Brustwehren unterdessen hoch genug aufgeworfen worden, so daβ die Schrapnells wenig Wirkung erzielten. Es scheint nun, daβ aus diesem Grunde, weil zugleich das deutsche Feuer sparsamer wurde, auf französischer Seite die Meinung aufkam, die deutsche Linie sei erschüttert und wankend geworden. Nicht anders kann das Folgende erklärt werden. Wahrscheinlich sollte die französische Kavallerie die deutsche Linie in einem wuchtigen Anstoβ zerbrechen und verwirren, denn plötzlich erschien hinter einer Hügelwelle eine Abteilung Kavallerie, 700 bis 800 Mann stark; es waren afrikanische Jäger.

Von drüben war das Feuer ruhiger geworden. Deutscherseits wurde der Befehl ausgegeben, ebenfalls das feuer einzustellen; denn es war erkannt worden, daβ die Franzosen eine Attacke reiten wollten. Von Mann zu Mann, der ganzen Linie entlang, lief rasch der Befehl: "Ruhig schieβen, genau zielen, zuerst auf das Pferd, dann auf den Mann schieβen!" Jeder Abteilung wurde ein ganz bestimmtes Schuβfeld zugewiesen. Die Maschinengewehre richteten sich ebenfalls ein. Das Feuer sollte aber erst beginnen, wenn die Kavallerie auf etwa 300 bis 400 Meter heran war.

Ruhig lag die Mannschaft, im Bewuβtsein ihrer Sicherheit, hinter den Gewehren und wartete. Doch kaum waren alle Anordnungen der kommandos befolgt, dröhnte auch schon der Boden von den stampfenden Pferdehufen. Die Waffen der Reiter hörte man klirren, ihre Schreie gellten; es war ein nervenpeitschendes Bild. "Vive la France" löste sich immer gut zu unterscheiden, aus dem Chaos von Dröhnen und Lärm der herangaloppierenden Jäger. Rasch kamen die Reiter näher, immer mehr schwoll das Getrampel der Hufe an, immer gellender wurde das Kampfgeschrei. Doch im wilden Dahinjagen begannen sich die Verbände der Reiter zu lockern, die Mannschaft ritt nicht mehr geschlossen, Schenkel an Schenkel. Dennoch war das heranjagen der schweren Masse ein bedrohliches Bild. Aber immer noch fiel von deutscher Seite kein Schuβ. Keine Elitetruppe hätte eine vorzüglichere Feuerdisziplin halten können. Erst auf etwa 400 Meter begannen die Maschinengewehre, die auf den Flügeln und eines im Zentrum eingestellt waren, ihr pochendes, zorniges Hämmern. Ein mörderisches Feuer spien diese Maschinengewehre in die gedrängte Masse der Reiter. Doch diese rasten schreiend vorwärts, die Säbel in der Faust und hoch über dem Kopf geschwungen.

Erschreckend gellte nun ihr Schreien heran. Doch nun begann auch das feuer der Infanterie. Exakt, wie befohlen, wurde Schuβ auf Schuβ abgegeben. Kein Schnellfeuer, sicheres Schützenfeuer lief die Linie entlang. Die Wirkung war fürchterlich. Der Feuerkampf dauerte wenige Minuten, dann war alles zu Ende. Zu einem Knäuel begannen sich die noch vor Augenblicken so stolz daherjagenden Reitermassen zu ballen. Die vorderen Glieder wurden von dem unbarmherzigen Feuer hinweggefegt. Die Pferde bäumten sich, stürzten. Die Reiter in der Tiefe drängten im Galopp nach und jagten über die Stürzenden hinweg, um - ebenfalls zu fallen. Es gab kein Ausweichen mehr. Dies war der Ritt in den Tod hinein. Über das stürzende Pferd fiel das folgende. Gelles Wiehern und Röcheln und dröhnendes Stöhnen der angeschossenen Pferde hallte über das Feld. Pferde fielen, sprangen wieder auf, um sterbend zusammen zu brechen; andere stürzten nieder, schlugen einige Male wild um sich und waren dann still. Auch sprang da und dort ein Mann wieder auf, um neuerdings zu fallen. Und in dieses Chaos hinein hämmerte das unbarmherzige Feuer bis zum bitteren Ende.

Kein Reiter konnte wenden; sie waren alle dem feindlichen Feuer zu nahe gekommen. So war in wenigen Minuten aus dem Bilde der heranrasenden, die Attacke reitenden Schwadronen eine unsäglich traurige Masse geworden, zerschmettert und zertrümmert.

27 Mann, der Rest der Überlebenden, rotteten sich zusammen und versuchten sich zur Wehr zu setzen. Aber als ein Halbzug Infanterie gegen sie vorging, sahen sie ein, daβ jeder Widerstand nutzlos war. Sie gaben sich gefangen; die andern lagen auf dem Felde, verwundet oder tot.

Das war der Tag, ehe die Franzosen einsahen, daβ nur schwache deutsche Kräfte ihnen gegenüber standen und langsam vorzurücken begannen, um Mülhausen zum zweiten Male zu besetzen."

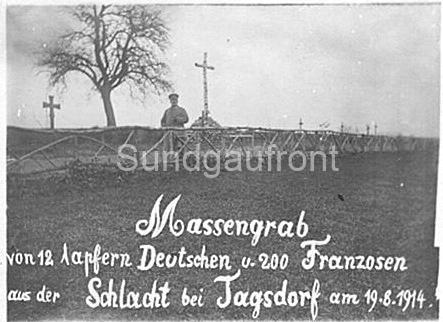

Dieses einzigartige Bild belegt, dass die Gefallenen zunächst bei Tagsdorf begraben wurden, und dass mindestens 200 Franzosen bei dem Gefecht ihr Leben verloren (Archiv J. Ehret).

Denkmale in Dornach, Brunstatt und Zillisheim erinnern noch heute an die Gefechte vom 19. August 1914. Ein Denkmal bei Tagsdorf zur Erinnerung an die unglücklichen afrikanischen Jäger sucht man jedoch vergebens.

Siehe auch die Gedichte Bei Tagsdorf wars...bzw. in französisch C’ètait aux portes de Tagsdorf und Der Todesritt der afrikanischen Jäger – Tagsdorf am 19. August 1914.